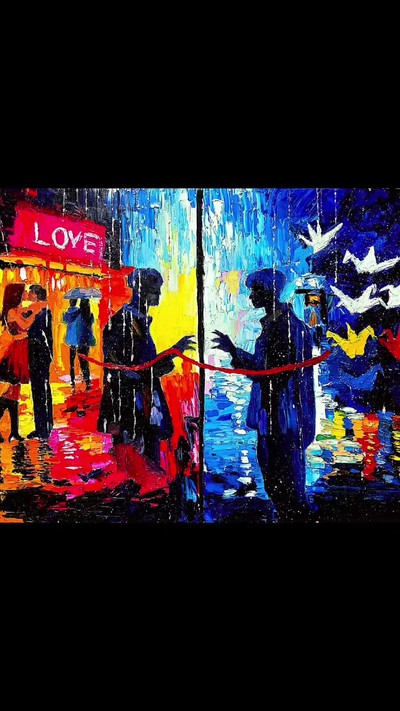

작품명 〈손이 닿기 전의 거리〉는 사랑이 사라진 관계가 아니라, 사랑을 드러낼 수 없었던 상태를 기록한 장면이다. 화면을 가르는 유리벽과 그 위를 흐르는 빗물은 두 사람 사이의 감정이 아니라, 사회와 환경이 만들어낸 조건과 말해지지 못한 마음의 흔적을 상징한다. 서로를 향해 뻗은 손은 닿을 수 있음에도 멈춰 서 있고, 그 미세한 머뭇거림 속에는 감정의 부족이 아니라 스스로를 지키기 위해 감내해야 했던 거리의 무게가 담겨 있다. 이 작품은 사랑의 크기를 말하기보다, 사랑이 허락되지 않았던 방식과 그로 인해 선택된 조용한 이별의 형태를 보여준다. 유화 80.3cm x 65.1cm Before the Hands Touch captures not the absence of love, but a state in which love could not be openly expressed. The glass wall dividing the scene, along with the rain running down its surface, symbolizes not emotional distance between the two figures, but the social and environmental conditions that restrained them, leaving unspoken feelings behind. Though their hands reach toward each other, they stop just short of contact; within this subtle hesitation lies not a lack of love, but the weight of distance endured to preserve oneself. Rather than measuring the magnitude of love, this work reflects on the conditions under which love was denied, and the quiet form of separation that followed. #유화#현대미술#미술작가#art#drawing

CICA 미술관 국제전 “Voices 2026” 작가 모집 CICA 미술관에서 국제전 “Voices 2026”에 참여할 작가들을 모집합니다. 본 전시는 정체성, 행동주의, 인권, 정치, 문화/사회/계급 갈등 등을 주제로 하는 사진, 2D 디지털 아트, 회화, 비디오 아트, 인터렉트 아트, 퍼포먼스 아트, 설치 작품을 소개할 예정입니다. * 공모 마감: 2026년 2월 6일 * 카테고리 – 사진 및 2D 디지털 아트 – 영상 및 인터렉티브 아트 – 회화 및 설치 작업 * 작품의 설치 – 사진 및 2D 디지털 아트 선정된 작품은 10×15 inch (25.4cm x 38.1cm) 또는 10×10 inch (25.4cm x 25.4cm) 사이즈로 출력되어 프레이밍되며 CICA 미술관 큐레이터와 스텝이 설치합니다. 다른 사이즈로 프린트를 원하실 경우 지원 이메일에 명시하여 주시기 바랍니다. – 영상 및 인터렉티브 아트 전시를 위한 프로젝터, 미디 플레이어 등이 지원되며 작품은 CICA 미술관의 큐레이터들이 작가님의 가이드라인에 따라 작품을 설치 예정입니다. 작품의 수송에서 발생하는 비용은 작가가 부담합니다. 몇 점의 싱글 채널 비디오 작품들이 한 프로젝터에서 상영될 예정입니다. 작품이 하나의 프로젝터에서 단독으로 설치되어야 하는 경우, 또는 두 대 이상의 프로젝터나 모니터를 필요로 하는 작품의 경우 추가 비용이 발생할 수 있습니다. – 회화, 조각 및 설치 작업 작품의 수송에서 발생하는 비용은 작가가 부담합니다. 평면 작업의 경우 최대 1 m × 1 m의 작품을, 설치 작업의 경우 최대 1m x 1m x 2m (w x l x h) 이하의 작품을 공모하실 수 있습니다. 벽에 설치하는 작품의 경우 최대 10 kg까지 가능합니다. 그 외 사이즈의 작품의 전시를 원하실 경우 지원 이메일에 명시하여 주시기 바랍니다. * 전시 일정: 2026년 11월 11일 – 29일 ***일정에 변경이 있을 수 있습니다. ** 참여 방법: 아래 홈페이지 공모 안내를 참고 바랍니다. (https://cicamuseum.com/call-for-artists-voices/) *문의사항: https://cicamuseum.com/contact/ 통해 메시지를 남겨 주세요.

안녕하세요. 김태린 작가 입니다. 롯데백화점 부산본점에서 전시중 입니다. 전시 전경 공유 합니다. ▪️전시명: < My dearest >展 ▪️전시일정: 2026년 1월 7일 – 2월 18일 ▪️전시장소: 롯데백화점 부산본점 에비뉴엘관 MF층 ▪️운영시간: 10:30 - 20:00(금토일 20:30 연장)

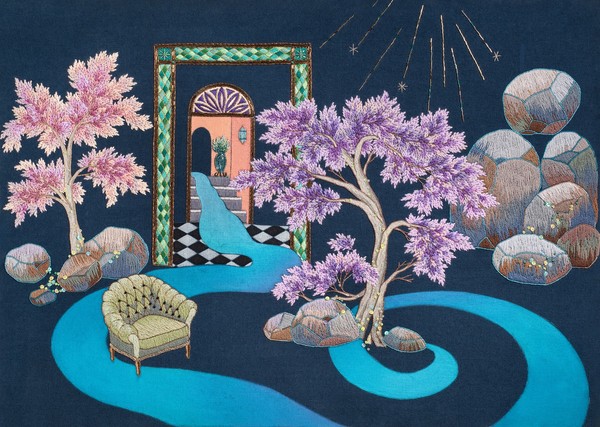

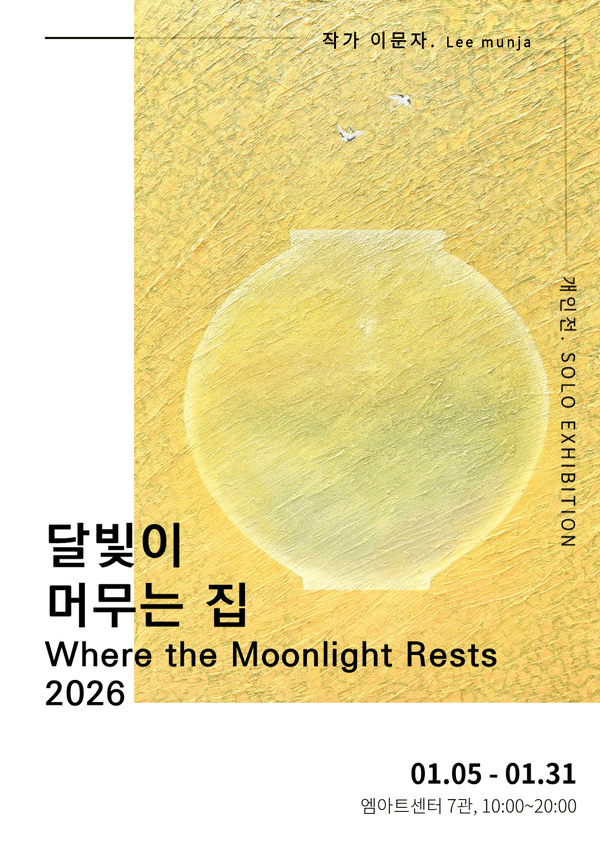

안녕하세요! 이문자 작가입니다☺️ <달빛이 머무는 집> 개인전을 열게 되었습니다. 아트니스에 업로드 되어 있는 대부분의 작품이 전시 되어 있으며, 개인전 기간 동안 상주할 예정입니다. 작품을 감상하시는 순간만큼은 따뜻하고 행복을 느끼셨으면 좋겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 새해 복 많이 받으세요🌕

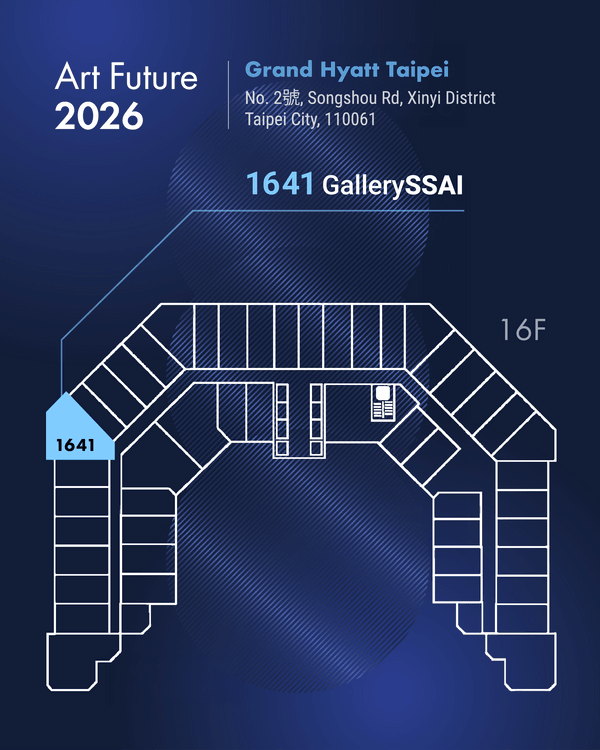

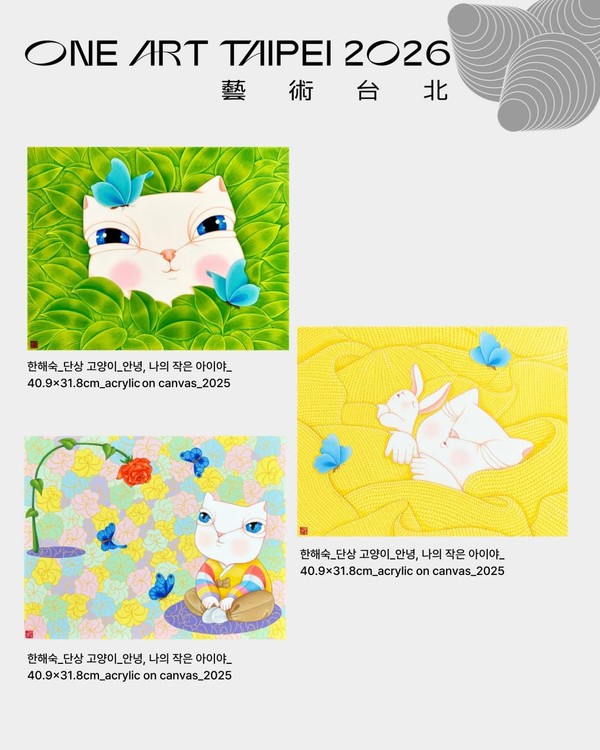

✔️신불당아트센터 초대로 <ONE ART TAIPEI 2026>에 참가합니다. 많은 관심을 부탁드립니다. _ ▫️ <ONE ART TAIPEI 2026> ▫️기간: 2026.01.16~01.18 ▫️장소: Hotel Metropolitan Premier Taipei ▫️신불당아트센터 Room No. 1206호 ▫️초대작가: 공은지, 라영미, 안소연, 이정식, 정혜욱, 한해숙 _ #ONEARTTAIPEI2026 #ONEARTTAIPEI #신불당아트센터 #MGallery #대만아트페어 #Taipei #단상고양이 #한해숙

작품명 〈같은 바다, 다른 방향〉은 같은 감정 안에 있다고 믿었던 관계가 갈라지는 찰나를 포착한 작품이다. 금이 간 투명한 심장 속 나침반은 방향을 잃은 채 망설임에 갇혀 있고, 한 마리의 돌고래는 떨어지는 마음 곁에 머무르며 붙잡으려는 태도를 보이는 반면, 다른 한 마리는 빛을 향해 멀어진다. 같은 바다에 존재하지만 서로 다른 선택을 하는 두 존재를 통해, 이 작품은 사랑이 끝나는 순간이 아니라 사랑을 대하는 태도가 어긋나는 순간, 그 안에 남는 불안과 애착, 침묵과 말해지지 않은 진심을 조용히 드러낸다. Same Sea, Different Directions captures the moment when a relationship, once believed to share the same feelings, quietly begins to diverge. A cracked transparent heart, containing a compass that can no longer point to a clear direction, hovers on the edge of falling. One dolphin stays close, as if trying to watch over or hold onto the heart, while the other gradually moves toward the light above. Existing within the same sea yet choosing different paths, the figures reveal not the end of love, but the moment when attitudes toward love split—leaving behind hesitation, attachment, silence, and unspoken truths suspended in between. #아크릴화#현대미술#미술작가#art#drawing

오랜만에 시리즈하고있어요

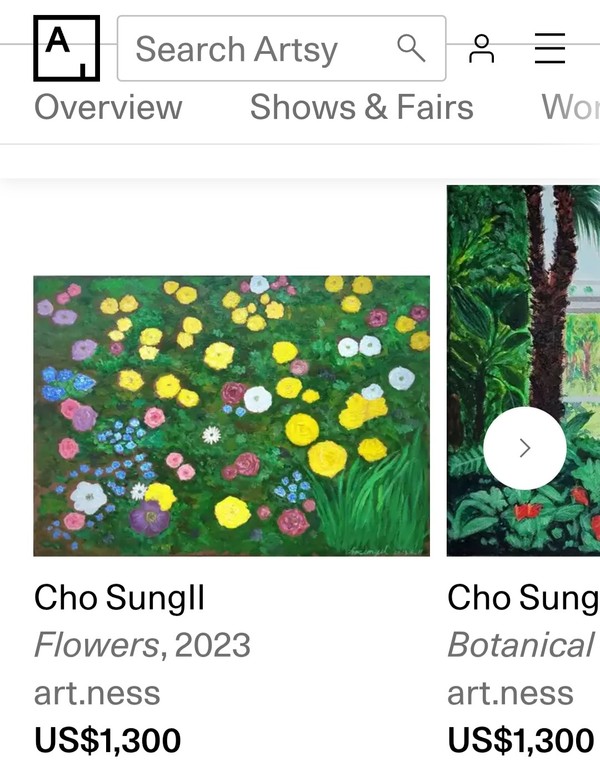

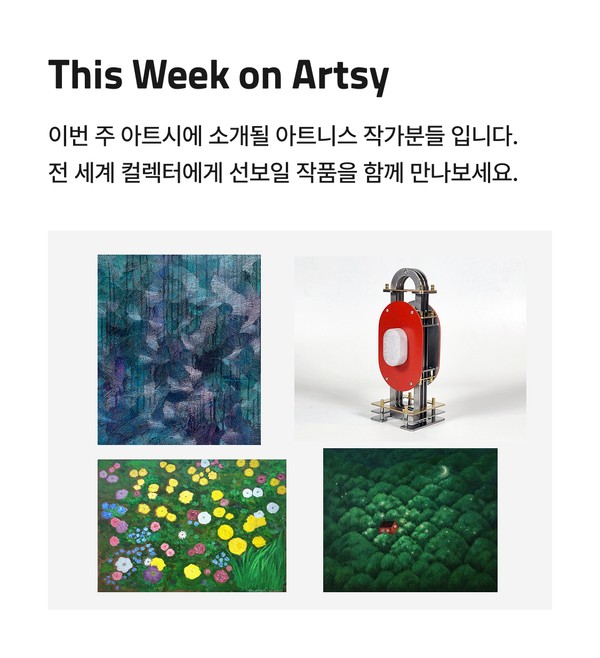

이번 Artsy노출 이후 메일이 도착했는데 알고리즘 바탕으로 온 메일이다. 이건 꽤 중요한 신호탄이다. 특히 같이 노출된 작가들의 컬렉터들과 관심사(조회,클릭수 등)가 겹친다는 것이기도 하고, 이것은 아트시내에 구매가능한 작가군에 들어갔단 뜻이기도 하다. (아트시메일에 대한 정보는 챗지피티를 참고) 아직 지원안하신분들은 아트니스x아트시 에 지원해보세요.🫡

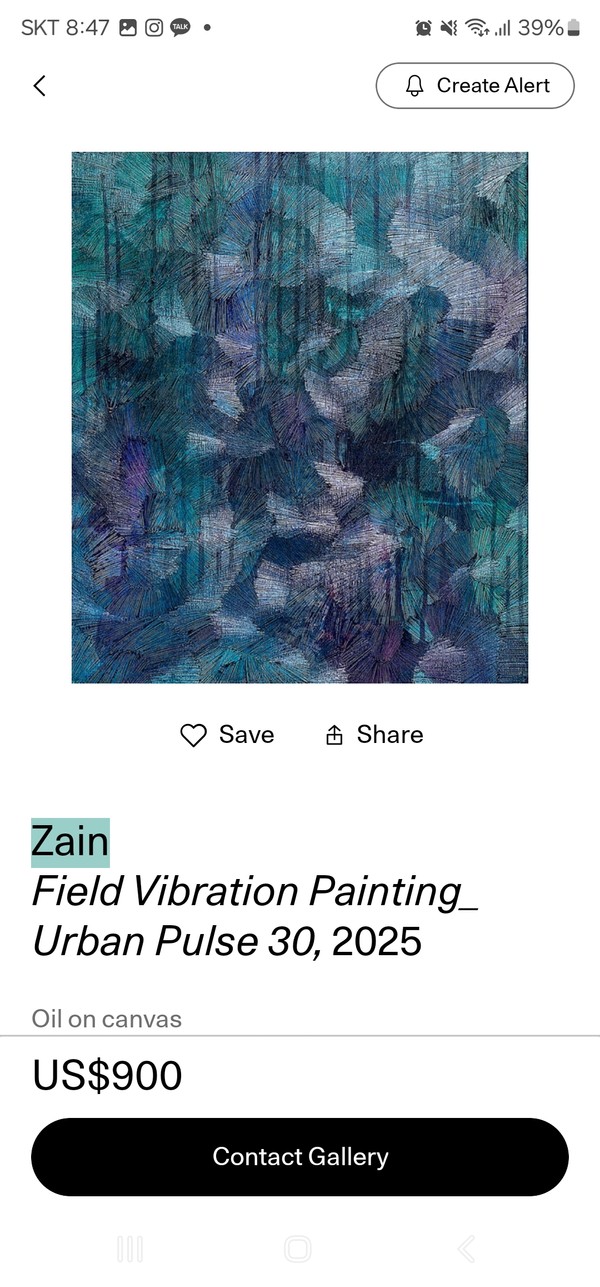

하입앱×아트시 오픈콜을 통해 노출선정된 작가 자인 입니다! 아트시에 노출되는 작품 2점은 모두 오일페인팅과 필드바이브레이션 기법으로 작업한 필드2 얼반 펄스 작업입니다. 아버지가 도자작업시 사용하던 윤회도구로 여러 레이어를 만든후, 최종적으로 손톱으로 캔버스에 진동을 주며 광화문에서 공명하는 감각의 밀도를 가시화한 작업입니다. 많은 관심 갖아주세요~🙏 - 작가 자인(ZAIN)은 회화·설치·퍼포먼스·영상을 넘나들며 장소 특정적 공명을 탐구한다. 감각·관계가 결핍된 시대, Mutual Becoming을 통해 감각을 사회적 관계로 확장하며 장소·신체·타자가 다시 호흡하는 감응의 장을 연다.

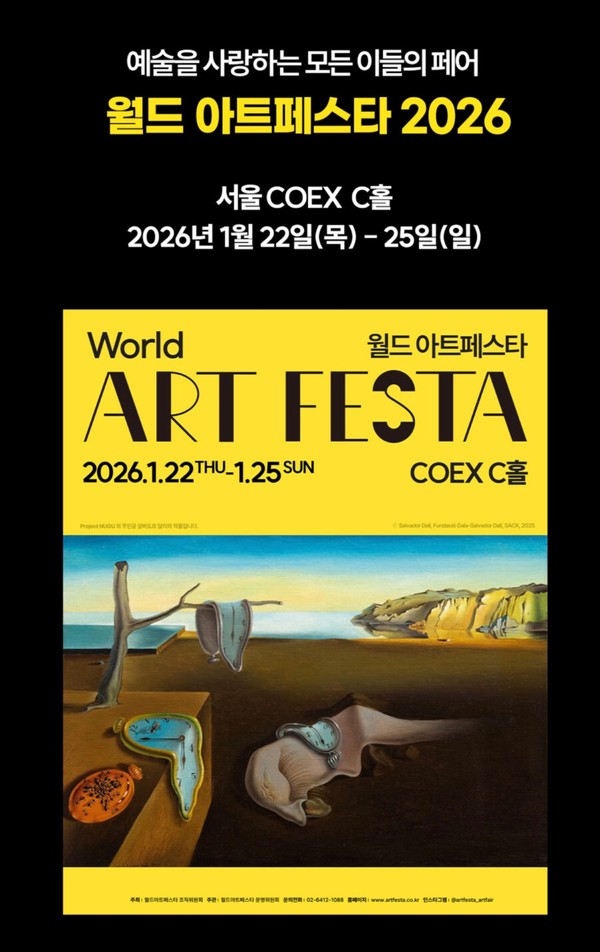

안녕하세요, 박은정 작가입니다! 새해의 시작인 1월, 2026 월드 아트페스타 참가 소식을 전해드려요. 이번 아트페어는 캐릭터 ’모도리‘가 아닌, 저의 마음을 채워온 정물화 작품들로 인사를 드리게 되었습니다. 두 가지 작업을 병행하며 겪은 시행착오들이 쌓여, 저에게 이번 전시는 큰 의미이자 새로운 시작이 될 것 같습니다. 현장에서 여러분을 직접 뵙고, 작품 뒤에 숨겨진 이야기들을 조심스럽게 나누고 싶습니다. 많은 관심 부탁드립니다! ⸻ 🎁 무료 초대권 안내 전시에 관심 있는 분들께 소량의 초대권을 준비했습니다. • 참여 방법: 본 게시물에 ‘방문 예정’ 댓글을 남겨주시면 선착순으로 티켓 링크를 보내드립니다. • 수량: VIP 3분 / 일반 20분 (1인 1매) ⸻ 📍 Exhibition Info • VIP 오픈: 2026. 1. 22(목) | 14시 – 19시 • 일반 관람: – 1. 23(금) | 11시 – 19시 – 1. 24(토) | 11시 – 19시 – 1. 25(일) | 11시 – 17시 • 장소: 서울 삼성동 COEX C홀 • 문의: DM (@pure._.jung) 또는 댓글 많은 관심 부탁드립니다 💌 #WorldArtFesta2026 #월드아트페스타2026 #코엑스 #미술전시 #아트페어 #정물화

✨This Week on Artsy✨ 아트니스 × Artsy 입점 기념 공모에 참여해주신 작가님들 중, 이번 주 7일 노출 작가로 선정되신 분들을 소개합니다. 참여에 감사드리며, 글로벌 플랫폼에서의 첫 노출을 진심으로 축하드립니다. 기간: 2026. 1. 5 (월) - 2026. 1. 12(월) 구성: 1인당 작품 2점 / 7일 노출 방식: Artsy 내 art.ness 계정에 순차 노출 🎉 김봉환 @studio_bh 조성일 @jindallae_bom 자인 @artistkimzain 손홍미 @hongmi 이번 프로그램은 공모 참여 작가님들의 작품이 직접 해외 컬렉터에게 닿을 수 있도록 기획된 글로벌 노출 프로젝트입니다. 앞으로도 매주 주차별로 Artsy 노출 작가를 안내드릴 예정입니다. 🔗아트니스 Artsy 바로가기 https://www.artsy.net/partner/art-dot-ness/artists

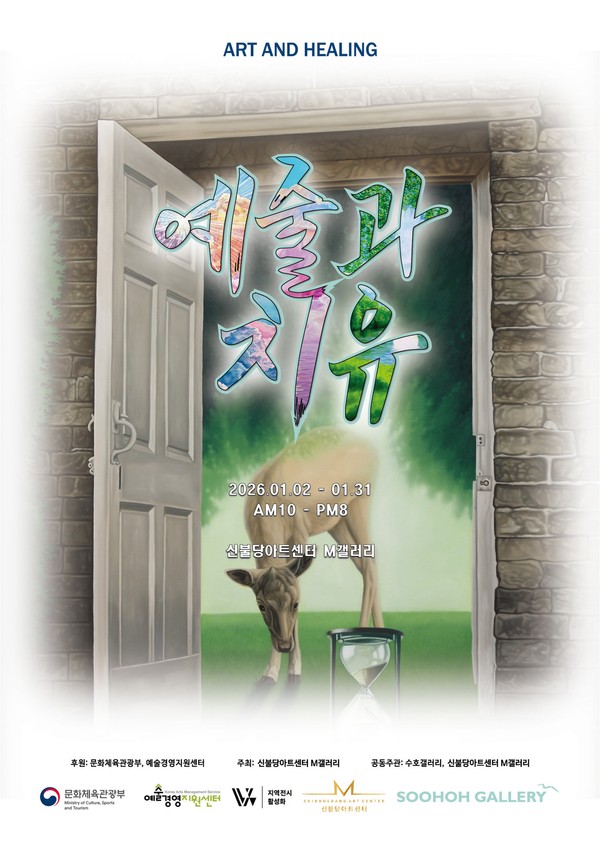

천안 신불당아트센터 M갤러리에서 전시 진행 중입니다! 😊 ART AND HEALING 흐르는 감각:예술과 치유의 회복 🔸️26년 첫 기획전 '예술과 치유'는 요셉 보이스가 제안한 예술의 확장된 개념, 즉 '사회적 조각(Soziale Plastik)'을 현대의 시선으로 재해석하며, 예술이 단순한 창작의 영역을 넘어 사회 치유와 개인의 해방을 실현할 수 있는 실천적 언어임을 보여주는 전시입니다. M갤러리, M갤러리 VIP실 두 공간에서 전시가 진행됩니다. <예술과 치유> 🔸️전시기간 : 26.01.02.(금)-01.31.(토) 🔸️주소 : 신불당아트센터 2층 M갤러리 🔸️문의 : 1533-8771 🔸️참여작가 백남준, 김창열, 변용국, 이강소, 신중태, 정성원, 김기섭, 양지훈, 최미영, Asao Kawahara, Liz 후원: 문화체육관광부, 예술경영지원센터 주최: ㈜ 드림애드컴신불당아트센터 공동주관: 수호갤러리, ㈜ 드림애드컴신불당아트센터